李京淑,1941年生,女,朝鲜族,吉林省龙井市人。1964年于延边大学化学系化学专业毕业后,留校任助教、讲师、副教授。1994年晋升为教授。曾担任有机化学、有机化学选论、有机化学实验、文献检索法、高等有机化学等课程的教学与研究工作。历任化学系有机化学教研室主任、化学系主任、师范学院副院长。延边州政协委员,连续担任第八、九、十届延边州政协副主席、第九届政协全国委员会常务委员。

李京淑和窦英才合影

她是追逐梦想、躬耕教坛的践行者;她是立德树人、爱与奉献的引领者;她是与党同心、履职尽责的奋斗者。半个世纪以来,她一直耕耘在三尺讲台,以奋斗为美,以实干为荣,在教学科研、培养人才、政协履职等方面取得了显著成绩,谱写了无愧于时代的巾帼华章。她,就是第九届全国政协常务委员、延边大学师范学院原副院长李京淑教授。

李京淑教授曾荣获曾宪梓教育基金会高等师范学院教师奖、全国优秀教职工志愿工作者、吉林省优秀教师、吉林省先进工作者、延边州三八红旗手、延边州杰出女性、延边州劳动模范等称号。

不负韶华 逐梦前行 山沟里飞出金凤凰

1941年9月11日,李京淑出生于龙井市东盛涌乡延东村一个农民家庭,家里有两个哥哥。一个在东北工学院上大学,一个在延边一中上高中。李京淑自幼聪明伶俐,学习成绩名列前茅,受哥哥的影响,她对外面的世界充满向往,渴望飞出山沟沟,于是,1953年小学毕业,她瞒着父母,和比她大四岁的学姐一起翻山越岭,走了50里路来到延吉,参加当年延边唯一一所重点中学——延吉市第二中学的入学考试。考完回家后,却迟迟没有收到入学通知书,又错过东盛涌中学的入学考试,全家人万分焦急。父亲对心爱的小女儿自作主张的行为很是生气,第一次打了她一巴掌。二十天后,李京淑终于收到了延吉市二中的入学通知书。小小年纪的她背起行囊,离开父母,踏上了艰辛的求学之路。

1959年,李京淑从延大附属高中毕业,以优异成绩考入延边大学化学系。她凭借着坚韧不拔的意志,刻苦钻研的精神,永不服输的劲头,取得了学习成绩全五分(当时实行五分制模式)的好成绩,并获得优秀毕业生。1964年,李京淑毕业并留校担任化学教师。这位山沟沟里飞出的金凤凰成为化学系第一个留校的女学生。

李京淑从事高等教育40多年来,先后担任本科生《基础有机化学》《有机化学选论》《有机化学实验》《文献检索法》《石油化学专题》《腐植酸化学》等课程以及硕士研究生的《高等有机化学》的教学。在教学岗位上她满腔热忱教书育人、潜心科研、勇敢探索、攻坚克难,展现出了独特的师者风范和人格魅力。

危急时刻 挺身而出 挽救了三名学生的生命

让我们穿越时空回到50年前,延边大学化学实验室发生了一起严重事故。李京淑奋不顾身、挺身而出,挽救了3名学生年轻的生命,自己却晕倒在走廊里。

1971年12月22日中午,正在隔壁做“三聚甲醛”合成实验的李京淑刚刚结束,准备回家吃饭,突然听到了“咣当咣当”玻璃瓶破碎的巨响,伴随着学生的尖叫声,她迅速冲了过去,一看惊呆了!实验室里斜放着150大气压的氯气钢瓶正在漏气。原来是一名学生在打开氯气钢桶盖子时用力过猛,6个安全瓶全部被炸碎,造成了相当于12马力的强悍冲击力,实验室里弥漫着强烈的刺鼻气味。面对这场严重事故,李京淑非常清楚:氯气就是毒气,过量吸入会对人体造成极大危害,必须打开窗户让氯气散发出去。“学生的生命高于一切”。她立即将3名学生推出门外,担心学生再次进入,因此反锁住房门。因为是冬天,窗户缝用废报纸糊得严严实实,李京淑拼命地用双手把三个窗户缝上的报纸全部撕开,手指都抠出了血。窗户终于打开了,而李京淑却倒下了!送到延边医院抢救了三天三夜,总算保住了性命。但由于氯气中毒时间太长,她的中枢神经和呼吸道受损,气管炎、胆囊炎、心脏病、胃病、结肠炎等慢性病伴随了她的一生,严重影响了这位优秀的中长跑运动员的身体健康。在生与死面前,李京淑把“生”的希望留给了学生,把“死”的危险留给了自己。这种奋不顾身、舍己救人的牺牲精神,感天动地、情满校园!

李京淑与王文元合影

李京淑有着极强的事业心、进取心、责任感。她没有因为自己是患者就在家中休养,而是忍着病痛,坚守在教学第一线。在1978年的一天,她又一次晕倒在了课堂上。学校将她送到了和龙崇善疗养院休养4个月,回来后随即投入到紧张的工作中,因为过度劳累,心脏病发作又被送进了抢救室。大家都以为这次没救了,陷入悲痛之中。可经过3天的抢救,她奇迹般地醒了过来。领导认为她的身体状况已经不适合再担任化学老师,准备把她调离一线工作,可她坚决要求留在教学第一线。她那份为化学事业奉献一生的信念,深深感动了领导和师生。

教学科研 齐头并进 立德树人彰显巾帼风采

教育是国之大计、党之大计。“作为老师,我拿什么奉献给你——我的学生?”李京淑不时地思考着,渊博的知识、专业的素养、真切的关爱……“打铁必须自身硬”。为了提高自身素质,她总是惜时如金、博览群书,不必提醒也无须鞭策,她学习了一年的专业俄语,又自学了日语,虽然可以看日文、俄文参考书,但英文则如同“天书”。她深知,要了解世界先进水平的科研成果不懂英语是不行的,于是,她一边与病魔抗争,一边参加了一周三次的业余初级英语学习班。每天晚上,她要做家务、管孩子,还要写教案、背英语,半夜一点之前几乎没睡过觉。经过刻苦学习,终于攻下了英语堡垒。汉、朝、英、日、俄,五种语言在手,使她如虎添翼,如鱼得水,自由地畅游于化学之海!

1982年,李京淑到北京大学进修一年高等有机化学,回来后承担起研究生高等有机化学的教学。作为研究生导师,她培养的5名硕士研究生,都在各自领域取得了不菲的成绩,成为了她的骄傲。

李京淑从事有机化学30多年,她深入研究教学内容、教学方法,每年都要重写教案。她凭借多年积累的丰富经验,将难点、重点、要点重新归纳、整理,分解成若干章节。这样,学生听起来条理清晰、妙趣横生、记忆深刻,感觉像艺术享受一样。在讲课中,如果出现以科学家命名的化学反应,李京淑就会饶有兴趣地介绍那位科学家的学习轶事、奋斗精神、成功秘诀,以此激发学生的学习兴趣。课余时间她也不休息,采用不同的方法,对学生进行个别辅导。

李京淑对学生关爱有加,和蔼可亲,平易近人,深受学生喜爱。除了承担繁忙的教学工作外,她还潜心科研,不断攀登。她主要研究方向是《杂环药物合成化学研究》和《天然物化学研究》,共有20余篇学术论文、教研论文在国家级、省级刊物上发表,有的还在国际学术大会上交流。她承担的国家公关项目《共聚甲醛》于1997年获得国家科学大会奖;农药“恶霉灵”于1987年通过省级鉴定;《杂环化合物的新合成研究》获吉林省教委科技进步二等奖。她还与同事合编了《有机化学》《有机化学实验》《石油化学专题》等多部函授教材。

李京淑先后担任有机化学教研室主任、化学系主任;1996年延边五所高校合并后,担任新延边大学师范学院副院长。她带领大家团结一心,携手共进,改革了教学内容和方法,取得了突破性成果。她的教学科研论文荣获“吉林省普通高等院校优秀教学成果奖”“吉林省科技进步二等奖”。在大家的共同努力下,化学系有机化学课程被评为“吉林省优秀课程”化学学科被评为“吉林省重点学科”。化学系被评为“吉林省优秀教学系”“延边大学先进集体”等。

参政议政 履职尽责 植根沃土心系“国之大者”

几十年来,李京淑把全部精力投入到教学科研工作中。她为人正直、做事公道、治学严谨、勇于创新、甘于奉献的工作作风、领导艺术和人格魅力,得到了领导、同事、学生的一致好评。1988年晋升为副教授,1994年晋升为教授。

众望所归。1993年到2009年,李京淑当选为延边州政协委员,并连续担任第八、九、十届延边州政协副主席。1998年,李京淑又当选为第九届政协全国委员会常务委员。

在长达15年的参政议政、政协履职生涯中,李京淑为延边朝鲜族自治州的经济社会发展和延边大学作出了积极贡献。李京淑深知,“政协委员不仅仅是一种荣誉,更是一种责任与使命。”她努力学习党的各项方针政策和政协有关文件,不断提高自己的思想政治水平、政策理论水平。她先后参加了“全国少数民族知名人士读书班”“第二期全国少数民族知名人士赴香港研讨班”。作为全国政协常委,随团到江苏、广西视察工作。李京淑认为:视察不是走马观花,要认真思考,提出自己的见解。她在考察报告中提出的两点意见均被采纳。这些活动使她开阔了眼界、提高了政治站位。

李京淑平时带着问题,深入基层调研,结合延边州和延边大学的具体情况,写出很多有分量的提案,例如:《关于支持延边州进入西部大开发的行列》《加大少数民族地区旅游业的扶持力度》《大力加强少数民族地区高等院校的扶持力度》。

2001年,全国政协第十二次常委会上,李京淑担任第七组召集人,并在全国政协主席会上作了汇报。会议结束后,赵南起副主席亲切地拍着她的肩膀说:“不错!”给了她很大的鼓励。

在担任全国政协常委的5年中,每次去北京开会前,她都会熬上几个通宵去整理调研过程中了解到需要解决的问题,并提交提案和书面发言稿。政协会议期间,她曾两次作为重点发言人参加联组讨论,发出延边声音,讲好延大故事。大会上的发言摘要刊登在《人民日报》上;她身穿朝鲜族裙装的照片登在报刊上,扩大了延边大学的影响力。

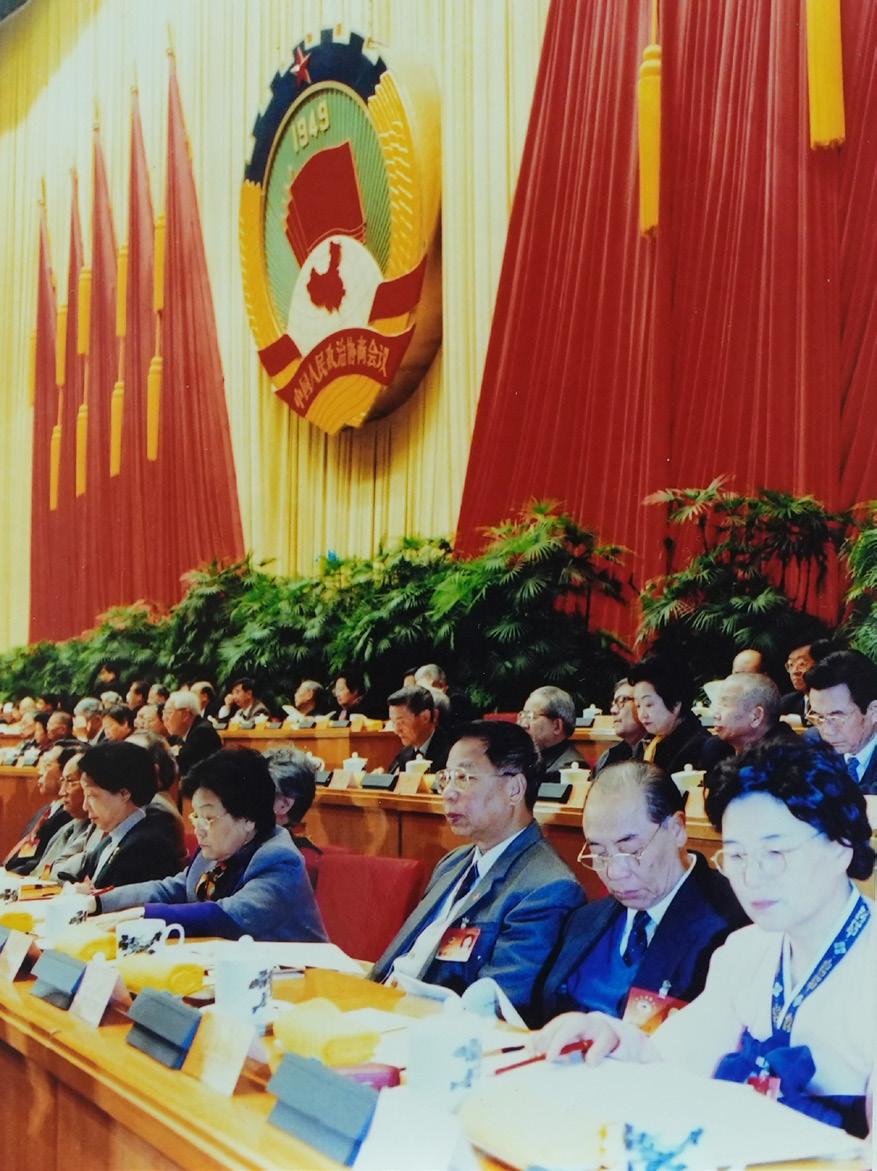

李京淑(前排右一)在全国政协九届二次全会主席台

15年的政协生涯,11次的全国政协提案,以及大大小小的各种民生意见,都是由李京淑的心血和汗水凝成。她夏顶烈日,冬踏积雪,穿梭在大街小巷、田间地头,关注民生热点,了解百姓疾苦,将基层群众的心声写进提案,带到北京。每一份提案,都有温度、有深度,有理有据,切实可行。她用自己履职尽责的实际行动,架起了边疆百姓与党和政府的沟通桥梁,也在李京淑的人生画卷上写下了浓墨重彩的一笔。李京淑激动地说:“我是一名普通的大学教师,能够和国家领导人一起共商国是,建言献策,献出我的微薄之力,为国履职,为民尽责,是我一生最为光荣,最为骄傲的时光。”

石榴花开 籽籽同心 中华儿女一家亲

这是一段感人至深的爱情故事,这是一曲民族团结的时代颂歌!

年逾古稀的李京淑与窦英才两位朝汉族老教授,喜结连理,白头相守,携手走过18年的甜蜜岁月。

李京淑与叶选平合影

上世纪50年代末和60年代初,北京等内地的汉族支边教师,怀着一颗把青春献给边疆的决心,陆续来到延边大学。其中窦英才、陈琼芝夫妻俩就是其中的一对。李京淑毕业留校后和陈琼芝成为了一墙之隔的近邻。一位是土生土长的朝鲜族化学教师,一位是来自湖南的汉族文科教师,虽交往不多,却在时代的洪流中,握住了彼此的手,挺过风吹雨打,构筑了一段朝汉姐妹一家亲的佳话。

那个特殊年代,怀有5个月身孕的陈琼芝受到了冲击,丈夫窦英才此时也在外地。李京淑担心她受到伤害,于是冒着被牵连的风险,握紧陈琼芝的手,一同沿着清冽的布尔哈通河,走过黑夜,将她安顿在了自己母亲家里半个多月。善良热情的母亲、兄嫂对这位汉族湘妹子百般呵护、照顾有加,令她感受到了亲人般的爱。二十多年艰苦岁月里,她们互相帮助、共同成长,结下了深厚的姐妹情。

1986年,50岁的窦英才迎来了人生中的重大转机,夫妻二人一同被调到北京中国青年政治学院任教。此时他们在延边大学工作生活了整整26年。虽然距离远了,但心更近了。每当李京淑上北京开会或出差,都要去看望昔日好友,有时陈琼芝索性来到李京淑住处,彻夜长谈。陈琼芝在回忆文章中写道:“京淑是我的朝鲜族朋友,更是亲如手足的姐妹。”陈琼芝后来不幸患上乳腺癌。在生命弥留之际,她拨通了李京淑的电话,用微弱的声音说:“京淑,我的好姐妹,我走后把英才托付给你……”4天之后,陈琼芝闭上了双眼。噩耗传来,李京淑心如刀绞、泪如雨下。

李京淑与阿沛阿旺晋美合影

说起李京淑的过往,真是充满了艰辛。年轻时,她与在长春工作的丈夫陈昌国一直分居两地。她寄居在别人家里,独自抚养两个只差一岁的孩子整整9年。后来,丈夫调回延吉,一家人终于团聚了。可是丈夫又身患肝癌,先后8次住院,4次大抢救。最终医生也无力回天。李京淑擦干眼泪、坚强面对风雨人生。退休后,从2003年开始一直参加校院关工委工作近10年之久,把全部精力用在培养大学生身上,用美丽夕阳托起明天的朝阳。

岁月不居,时光荏苒。转眼间,李京淑与窦英才已至人生暮年。没有华丽的语言,没有浪漫的仪式,共同的理想追求、共同的延大情怀,让他们牵手走到了一起,构成了一幅动人的爱情画卷。

在长期交流、交往、交融中,朝汉两个家庭变成一家。清晨,两人迎着阳光,一起去市场买菜。回到家里,窦英才扎起围裙,唱起了锅碗瓢盆的交响乐;李京淑则洗衣擦地、打扫卫生。家里窗明几净、饭菜飘香,空气中弥漫着爱的味道。他们情之深、爱之切,冬季在北京,夏季回延吉,过着候鸟般生活。李京淑对窦英才的儿子小窦给予了母亲般的关爱,小窦则对这位朝鲜族阿姨尊敬有加。窦英才在李京淑孙子去韩国求学时,慷慨提供帮助。十八年的真诚相待,相濡以沫,建立起了民族融合、亲如一家的深情厚谊。“延边大学民族团结模范”李京淑当之无愧!

这段故事不仅仅是李京淑与窦英才两人之间的爱情回忆,更是民族团结之花的绚丽绽放。美丽的青春,多彩的人生,宛如一首永恒的诗篇,在布尔哈通河畔永久流传。

最美奋斗者,逐梦绽芳华。半个世纪以来,李京淑教授以赤子丹心、坚韧执着,书写了立德树人的奋斗传奇;以为人、为师、为学的大爱风范,谱写了无愧于人民、无愧于时代的壮丽篇章!

(陈艳玲 郑凤霞 高子愉 王欣冉)